健康コラム君津健康センターの医師・スタッフから、

スマホ老眼にならないための眼の使い方と食事とは

こんにちは。今年の夏もまた猛暑に見舞われましたが、皆さんいかがお過ごしでしたか?眼の日焼けについて整理した夏号に引き続き、今回も眼のお話をしたいと思います。前回、眼の断面図をお示しし、カメラに似た構造(本来はカメラが眼に似ている、のですが)であることをお伝えしました。今回は、その構造において重要な「ピントが合わなくなる」=老眼(老視)について解説していきます。

◆ 老眼(老視)とは

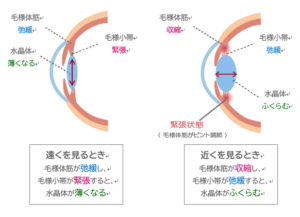

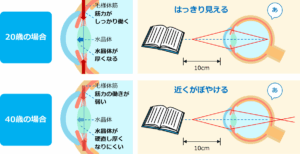

そもそも眼というものは、一番緊張が緩んでいるとき=毛様体筋に力が入っていないときは水晶体は薄くなっています。水晶体が薄くなると、光の屈折は少なくなり近距離のものが見にくく遠距離のものが見やすくなります。逆に近くを見るためには毛様体筋に力を入れて水晶体を厚くして光をしっかり屈折させる必要があります。つまり、眼にとっては遠くを見るのが楽な状態で、近距離を見るのは頑張っている状態です。老化すると次第に、この毛様体筋による調節が難しくなるため近くにピントを合わせるのが辛くなり、「遠くが見えて近くが見にくい」という老眼の症状が発生するのです。

◆ スマホ老眼とは (注:医学用語ではありません)

通常、老眼は40代半ば前後から発症します。それにもかかわらず、最近は10~30代の若い世代でも似たようなピント調節の障害を訴える人が増えてきているようです。いわゆるスマホ老眼は、スマートフォン等の画面を近距離で長時間見続けることにより、スマホから目を離して遠くを見ても、そちらにピントを合わせることが出来なくなって視界がぼやけてしまう状態を指すようです。近距離を見るときは、上記のように毛様体筋が緊張して近くにピントを合わせていますが、それが続くことによって毛様体筋が凝り固まって緩めることが難しくなることによると考えられています。通常の老眼は老化現象のためピント調整が難しい状態が常に生じていますが、スマホ老眼については睡眠をとったり眼を休ませると回復する一時的なものであるというのも両者の違いとなっています。

また、スマートフォンの画面を見るとき30cmよりも近距離で見ていると特にスマホ老眼の症状が出やすいという報告もあるようですので、30cmの距離で文字が見えないときは、より近づけて無理にものを見るのではなく眼鏡を作って対応するのが良いでしょう。

さらにスマートフォン等を見ていると瞬きの回数が減少し、ドライアイになってしまうことも視界がぼやけてしまうことにつながる要因です。

◆ スマホ老眼防止の対策

➀ スマートフォン等を見るときには30cm以上画面を離して使用する

▶その距離でも見えない(近視)場合、眼鏡を作って無理せず見えるようにする。

➁ 適度に休憩を挟む

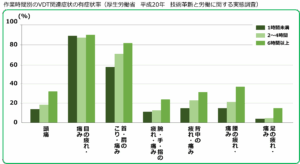

▶VDT作業(現在は「情報機器端末等による作業」と言います)では作業時間が長くなるほど関連症状の有症状率が高まります(下図)。作業時間の目安としては、1時間の作業で10~15分の画面を見る作業の休止を入れることが推奨されていますので、 それに準じた眼の使用時間とすると良いでしょう。

➂ よく睡眠をとって休養する

▶睡眠をとると、一時的な眼の疲れは回復することが多いです。日頃から睡眠を大切にして良く寝るようにしましょう。

➃ 姿勢に注意する

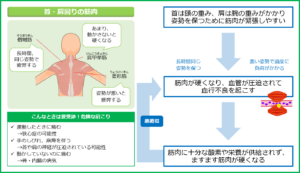

▶情報端末を見るときは姿勢にも注意が必要です。座っていてもついつい画面に集中してしまうと、顔全体が画面に寄ってしまい、首を突き出したような格好になります。そうした姿勢だと、自分の頭への重力に対して首の筋緊張が高まる=力む=肩こりにつながります。首や肩の周囲の筋肉が凝ると、頭痛や吐き気、目の充血等が発生し、いわゆる眼精疲労という状態になることがあります。予防としては、背すじを伸ばし(首が縦になるように)顎を引いて、首の真上に頭が来るようにしましょう。また眼を休めるときや就寝時に、ホットアイマスクなどを使用するのも良いでしょう。筋緊張をほぐし血行を改善する働きがあります。

【姿勢と首・肩の凝りの仕組み】➡ ➡

血行改善のおすすめストレッチ

⑤ 瞬きを意識的にする、目薬を使用することで、角膜の潤いを保つ

▶瞬きが減って眼の乾きが進むことでも、視界のぼやけは発生します。なので意識的に瞬きを頻回にしたり定期的に目薬をさすことが大切です。角膜は乾くとぼやけたり、ごろごろとする違和感が発生します。この場合の目薬は市販品で構いません。ドライアイ用のもの、アレルギーによる痒みを抑える作用もあるもの、眼がすっきりとする成分が入っているもの、コンタクトレンズ使用中でも使えるもの等種類は豊富ですので、薬局で薬剤師さんに相談しながら、自身の症状にあったものを選びましょう。

【参考】

- ・ 日本眼科学会:https://www.nichigan.or.jp/public/disease/name.html?pdid=36

- ・ 日本眼科医会:https://www.gankaikai.or.jp/health/37/

- ・ 製鉄記念八幡病院:https://www.ns.yawata-mhp.or.jp/content/items/169

- ・ ドクタートラスト社資料:https://doctor-trust.co.jp/pdf/2021/10-vdt.pdf

- ・ 産業保健21資料:https://www.johas.go.jp/Portals/0/data0/sanpo/sanpo21/pdf/89_12-15.pdf

次は、眼の助けとなる食事についてみてみましょう!

次は、眼の助けとなる食事についてみてみましょう!

眼の健康と食生活 産業保健部 西田 真喜子

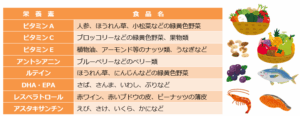

まぶたを開けていれば眼を使っているといえます。本を読む、テレビを見る、スマホゲームをする、仕事でパソコン作業をする、このように毎日の生活の中で私たちは知らず知らずのうちに眼を酷使しているようです。眼の健康と食べ物の関係では、ビタミンAが不足すると夜盲症(暗いところで眼が見えにくくなる)がおきることは知られています。年齢に関係なく眼のトラブルの予防や改善、そしてアンチエイジングも含め眼の健康に役立つ食べ物をご紹介いたします。![]()

【眼の健康に効果的に作用する栄養素】

いろいろな食品を組み合わせましょう!

食生活ではいろいろな食品を組み合わせ、多種類の栄養素を体内に取り入れることを心がけましょう。緑黄色野菜はできるだけ色の濃い物を選ぶことがポイントです。アスタキサンチンは海洋生物に多く含まれる天然の赤い色素です。強い抗酸化力をもち様々なアンチエイジング効果が期待できると言われています。老眼には網膜の健康に有効なアントシアニンや細胞の酸化を防ぐレスベラトロール、アスタキサンチンなどが有効と言われます。日常的には過度なアルコール摂取を控え、喫煙している方は禁煙をおすすめいたします。古い油で調理した食品、高温で揚げた食品などの酸化物質を控えることも心がけましょう。全身の健康管理は眼の健康にも有効です。眼の潤いを保ちイキイキと過ごしたいものです。

*サプリメントを使用する場合は過剰摂取や副作用に注意し、摂取基準量を守って服用することが重要です。

「健康さんぽ108号」

※一般財団法人君津健康センターの許可なく転載することはご遠慮下さい。